習近平總書記在參加十三屆全國人大一次會議時強調:“讓良好生態成為鄉村振興的支撐點。”黨的十八大以來,我國生態環境發生了歷史性、轉折性、全局性變化。

為了深入學習貫徹習近平生態文明思想,助力鄉村生態振興,促進少數民族和邊遠地區中小學生樹立正確的人生觀、科技觀、綠色可持續發展觀,用實際行動助力碳達峰碳中和,“愛行萬里,綠色啟航”暑期社會實踐團深入相關企事業單位了解環保技術應用與環境督查情況,并以此科學背景,依托“江蘇省大學生在行動暨志愿者千鄉萬村環保科普行動”、麗江市玉龍納西族自治縣能環科普綠色家園和江蘇省睢寧縣凌城中學,采用線上線下聯動融合的方式,對當地中小學進行了環保知識科普與實踐活動。

堆肥凈水初顯身手,愛綠小隊首次啟航

千里之行始于足下。為了讓更多的校內同學關注環保,我們的首次活動著眼于“校園環保”,利用九龍湖校區桃園食堂的廚余垃圾開展堆肥和水體凈化活動。

堆肥初體驗:

廚余垃圾未必百無一用。我們小隊查閱了有關廚余垃圾處理的資料,比較分析后選擇了便捷高效的波卡西堆肥法,試驗性地處理了2桶廚余垃圾,取得了較滿意的結果。

垃圾堆肥

凈水初體驗:

水是生命之源。經過精心挑選,我們實踐團選擇了富氫智能活水機,經過簡易過濾的自來水經過活水機,便可成為能直接飲用且健康甘醇的凈化水了。試驗成功后,我們將凈水步驟錄制成講解視頻。

凈水講解視頻

垃圾堆肥和凈水活動力圖“以小見大”,通過校園“小”環保,助力生態文明“大”進步——不僅限于東南校園的一隅,也為這之后向少數民族和邊遠地區學校傳播環保知識做了理論與技術上的準備。

有了這次實踐經驗,我們將堆肥和凈水材料寄到了遠在千里的云南,準備向當地的小朋友們傳授動手經驗和技巧,并鼓勵他們親自動手付諸實踐。

安上村中小學生收到的凈水器(左)和堆肥桶(右)

安上村中小學生進行垃圾堆肥

親探環境教育基地,科普知識融入實踐

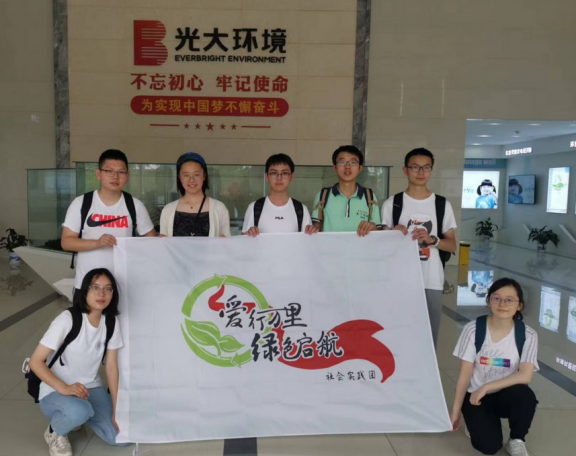

炎炎夏火,擋不住“愛行萬里,綠色起航”社會實踐隊伍成員的火熱的心。2022年7月4日,我們團隊先后前往光大環境科普教育基地和江蘇省核與輻射安全監督管理中心進行參觀學習。通過工作人員的講解,我們團隊的每一位成員都學習到了生活垃圾的處理以及核輻射的相關知識。

在光大環境科普教育基地的參觀后,垃圾處理廠優美整潔的環境、復雜有序的垃圾處理過程令我們驚訝而感慨。

參觀光大環境科普教育基地

在核輻射安全監督管理中心了解了核輻射造成的危害原因與防護工作,學習到生動有趣的科普方法,我們還并走進實驗室,參觀了輻射監測的精密儀器。

參觀核輻射安全監督管理中心

7月5日在江蘇省環境監測中心和江心洲污水處理廠的參觀中,我們對環境監督和污水處理有了全面的認識。無論是貼近生活的生活污水處理,還是與我們日常生活息息相關環境監測,都讓我們更加深刻地認識到:環境保護無處不在。

參觀江蘇省環境監測中心

參觀江心洲污水處理廠

這些參觀考察不僅開拓了我們的視野和思維,而且使我們在制作教學視頻時的科學性、準確性有了保證。我們在參觀中對環境的所見所學,也將經由我們,傳授給云南山區和蘇北地區的孩子們。

云南蘇北切實教學,線上線下共同傳播

云南綠色行:

7月18日起,我們依托“麗江市能環科普青少年綠色家園”,進行了為期兩周的教學活動,在云南這個略有偏遠卻也美麗的地方見到了一群活潑可愛的孩子們。

開營

線上互動:

我們與當地的志愿者攜手,走進課堂和孩子們互動,寓教于樂,除了語數英以外,還結合我們實地的探查,講授了水資源、水污染、大氣環境、低碳生活、生物資源等一系列生態保護的科普知識。

中小學生聽課

小隊成員授課

線下參觀:

當地志愿者配合我們的環保課程,組織云南的孩子們參觀當地的垃圾處理廠、污水處理廠、玉龍雪山,拉市海濕地等環境基地,在物種多樣、生態復雜的云南,美麗的大自然本身也許比課堂更能讓人意識到環境保護的重要性。

當地中小學生參觀玉龍雪山冰川地質博物館

我們還將實踐活動融入課程,同時也不斷通過同學或志愿者老師的反饋來調整教學的速度和內容,面對不同年齡段的孩子,力主寓教于樂,使課堂更加生動有趣,科普更加簡單易懂。

蘇北綠色行:

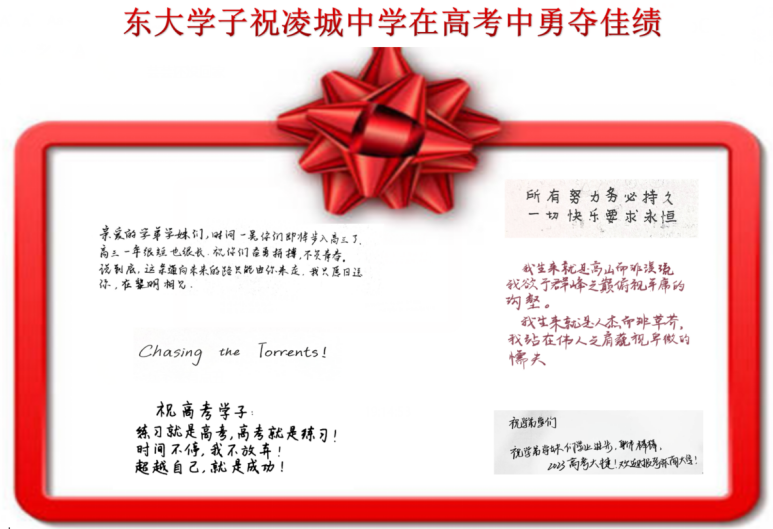

后期我們還在睢寧縣凌城中學宣講,擴大我們的影響,授課內容包括了環保知識,專業介紹、學法交流等在內,結合高中地理的相關知識點,面向新高一、新高二的同學講解了大氣污染及防治、碳排放等環保相關課程,并針對孩子們的提問釋疑解惑,課內外相結合,取得了良好等反響。對高考在即的新高三同學們,我們也送去了美好的祝福賀卡:

課程討論與反饋

美好寄語

兩周的教學任務很快結束,回望我們走過的種種歷程,就像點點星火,閃爍于云南的綿延山脈之上,照亮在蘇北的廣袤田野之間。兩周的實踐活動,也給實踐團的成員們留下了深刻的印象:

程思宇同學:為期并不算太長的支教體驗讓我收獲頗豐,除了制作課件的漫長過程,查找科普視頻的反復挑選以外,讓我印象最深刻的是在課堂上撲面而來的活力;因為線上授課,我們沒法真正的站在講臺上,作為一個普通的大學生我深知網課的略顯隨意和交流隔閡,但是在離我們幾百公里以外的云南,山里的這個小教室里,透過屏幕和攝像頭,我卻還是可以和孩子們互動,或是上課前沖著攝像頭擺手,或者是互動時的回答問題,讓我這個也許已經習慣于被動地接受知識的大學生略有感動;在講課的過程中,我的課件也許有許多的不足,也許一些知識點對于小朋友們略顯硬核,但那些生活于生態多樣環境美麗的云南,接收著關于環境保護知識的孩子們,加上這一份熱情,我相信他們或許,比我能想象到的學到的更多。

李思雨同學:在這次活動前,我未參加過任何支教活動,所以倍感榮幸能參加這次支教活動。在全面小康已經完成的前提下,我難以想象我們去支教的地方的教育依然落后,網絡資源不健全。每次上課時看到孩子們求知的眼神,我更加體會到這次活動的重要意義與推動教育公平的重要性。雖然因為疫情原因,我們不能去當地給孩子們授課,但是通過網課的形式為他們帶去了許多環保知識,希望我們傳授的知識能對孩子們有所影響。

渠宇菲同學:當會議室的音頻被接通,沉默的畫面中突然出現了一群服飾各異、笑容滿面的小朋友的時候,我的心情是激動而緊張的。激動的是,我將可以向他們我所學的,為他們帶來知識和成長;緊張的是我身為“新手教師”,面對這些求學的孩子們,不知是否自己能堪此重任。

所幸,在接下來的相處中,一切進行得都較為順利。在課堂上,同學們雖然很靦腆,不常開口但嘴角總是掛著微笑,這給了我很大的鼓勵。在本擔心會冷場的提問環節,同學們也給出了精彩且富有想法的回答。我的講課也在此過程中更加自然。

我常常思考這場支教的意義是什么。在準備支教課件的時候我反復琢磨,我該講些什么,講些什么才能給小朋友們最大化的益處。想講的東西越來越多,越感時間之有限。在看到了他們一雙雙眼睛后,我才逐漸明白最重要的是什么。我想要給他們一種陪伴,一種對自己和家鄉的自信,還有一種新的看世界的視角。知識永無止境,相比起給予知識的果實,我更想留下一些種子,即便這很難。

在給蘇北凌城中學的學生們講課時,面對著昨日的“我們”,我感受到了一種拼搏的決心和力量。面對未來的專業和學習他們有著無限的好奇和憧憬,面對當下的學習一絲不茍,積極尋求提升自己的方法,

這是一次難忘的經歷,一個教學相長的過程。在給予同學們知識與經驗的同時,我們共同收獲了溫暖與陪伴,一種攜手共進的力量。

“美麗鄉村是我國生態文明與綠色發展最真實的寫照,既是農民對美好生活的向往和追求,也是鄉村振興戰略的重要組成部分。”我們堅信,微小的信念最終也將匯聚成閃爍于這片大地上的璀璨星河。即使這次暑期社會實踐終將畫上句號,我們宣傳的環保理念,依舊會像一顆種子一樣,在祖國大地上生根發芽,直至成長為支撐一方水土生態文明發展的擎天之柱。